自律神經失調會造成的各種問題,尤其現代人工作家庭壓力大

容易有以下狀況:

廣泛性焦慮癥,憂鬱癥,抑鬱癥,恐慌癥,強迫癥,躁鬱癥,腸躁癥,膀胱過動癥

並伴隨頭痛,眩暈,失眠,臆球癥(喉嚨一直感覺有異物),胃食道逆流,耳鳴,睡覺一直醒,胸悶,胸痛,心悸恐慌,吸不到氣,易喘,胃脹胃痛,腸躁癥,頻尿,陽痿早洩,頭麻手麻腳麻,血壓高。

在相關門診中,尤其像是業務、設計、工程、教師、作業員等類型的職業,自律神經失調的狀況最為明顯

對於有慢性疼痛的人來說,若沒有重視自律神經失調,其嚴重性更是不言可喻。

自律神經失調可能危害機體的消化系統,造成脾胃不調,引發消化系統疾病。

有研究顯示,胃和小腸在晚上會產生一種對消化道粘膜有修復用處的化學物品tff2蛋白質,假如自律神經失調導致睡眠不足,就會危害這種物品的產生,從而大增胃炎、胃、十二指腸潰瘍、潰瘍性結腸炎等疾病的發作率。

偏頭痛:長期失眠引發偏頭痛的原因可能與顱內小動脈和毛細血管收縮致使腦部皮質缺血有關,這部分自律神經失調的患者除了出現睡眠障礙外,還會在晚上睡眠期間反復出現頭痛癥狀。

慢性疲勞綜合癥:本病在臨床上很多見,特別是女性失眠患者,她們常訴說自己疲憊乏力,即使臥床休息也不能緩衝疲憊部分病者還具有低熱、畏寒、頭浦、咽喉浦、心煩、急躁等不舒適癥狀。

此外,長期自律神經失調還可引發中老年人腦病、女性更年期綜合癥以及糖尿病等嚴重害人體健康的疾病。

所以專家強烈建議大家,千萬不要忽視自律神經失調的癥狀,大家應謹慎對待並應及時採取治療措施。

底下是自律神經失調所引起的癥狀,如果符合下列5點以上,可立即前往診所掛號尋求解決途徑

自律神經失調門診中最常觀察到的癥狀如下:

對睡眠品質不滿意

.上床後翻來覆去睡不著,往往需要躺30分鐘甚至更久才能入睡;

.夜裡醒來好幾次,多在2次以上,醒來之後很難再入睡;

.早上醒得早,比正常起床時間早醒30分鐘以上;

.總睡眠時間不足6.5小時;

.睡眠品質下降,醒來仍然感到困倦,感覺體力沒有恢復。

白天正常活動受到影響

.白天精神狀態不佳,感到困倦、疲勞,想睡覺;

.工作和學習時,難以集中精力,犯錯次數增加,記憶力下降;

.情緒上,感到緊張、不安、出現情緒低落或容易煩躁、發怒;

.社交、家務、職業或學習受影響等。

而自律神經失調治療真的不難!讓您減少甚至停用安眠藥與抗憂鬱西藥…恢復該有的身心平衡。

廣和中醫診所與廣仁堂中醫診所運用傳統中藥來調理過度緊繃、亢奮的情緒,依據中醫藥的學理來調理體質;多管其下,改變您的體質,調理平衡

不是單純以藥物來壓制癥狀;經過一系列的療程,很多患者就慢慢減少甚至停止安眠藥、抗憂鬱藥物等西藥的長期依賴,回歸到身體原始的平衡統合狀態,這就是身體原始自然和諧的狀態。

透過我們診治改善自律神經失調的患者都可以漸漸找回正常的生活品質,使用正確的方式將幫助您擺脫失眠的痛苦!

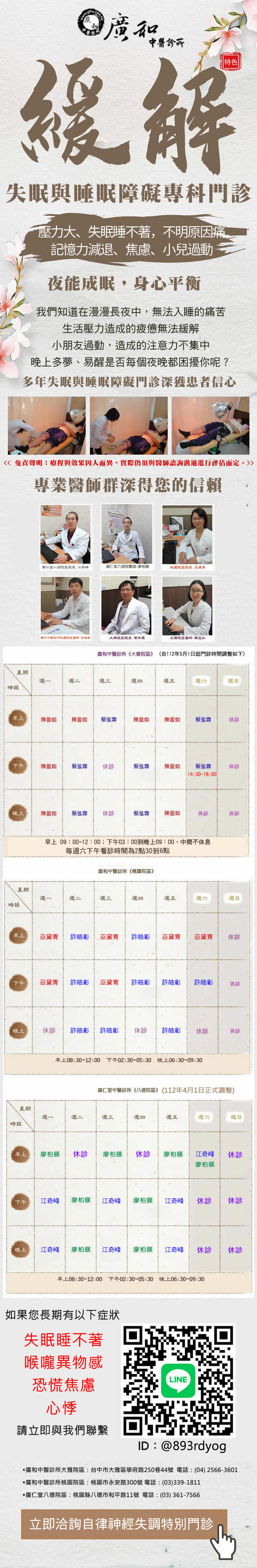

底下為診所相關門診資訊圖片

| SSll15CEFDE5廣和中醫診所 |

不能說出真相 (散文) 尹敬忍 去年的四月二號,是一個慘痛的日子,深深銘刻在我的記憶里。 在這一天,蒙屈含冤的二姐走完了她令人唏噓的一生。 都說男怕入錯行,女怕嫁錯郎,這話不無道理。 八十年代初期,沒出閣的二姐,可算得上是十里八鄉數得著的好姑娘。常聽老人們說,當年縣里給我們公社一個去省城當乘務員的名額——在當時,那可是令全公社人羨慕的鐵飯碗。經公社領導們研究決定,就把這名額給了二姐。很快,二姐就像是山溝溝里飛出的金鳳凰一樣備受矚目。可令人想不到的是,卻被我體弱多病的老爸拒絕了。理由是:我家離不開她這個壯勞力。 就這樣,本來是一次可以改變二姐命運的好機會,竟被目光短淺的老爸無情地葬送了! 后來,爸媽或許覺得有所歉疚,就給二姐選定了一個當兵的對象。彼時,誰家女兒能嫁個軍人,也是一樁非常令人艷羨的美好姻緣,二姐自然也很中意這個未來夫婿,人長得帥又穩重。姐夫復員后,倆人就結了婚。婚后相繼有了兩個可愛的兒子。直到現在,人們還稱贊他倆是佳偶良緣。然而,在人們看似美滿幸福的家庭背后,竟暗藏著令人發指、憤恨的家庭暴力! 這種精神和肉體的雙重折磨,象一個面目猙獰的惡鬼,最終擊垮了一向堅強的二姐,吞噬了二姐的生命! 就在二姐出殯那天,人們還渾然不知,邊抹眼淚邊不斷地贊嘆和惋惜,嘖嘖道;“多好的一個人啊!心靈手巧,既賢惠又能干。百里挑一啊!前幾個月才伺候走婆婆,本可以輕松一點了,誰知她這就病倒了,而且,這一病就不起了呢……太可惜了!好人不長壽啊!…哎!不過呀,她這輩子也值了,她找的男人挺實誠,對她更是極盡體貼。她生病這陣子,眼瞅著她男人就瘦下去了,有這么暖心的男人,也算是修來的福分啊。“ 說著,人們就呼喊著,七手八腳地把二姐的靈柩抬起來,緩緩地推進開往火葬場的車里,連同那些不能說出的真相,一起送去火化…… 聽著人們的議論,我的心一直在滴血……滴血…… 實話說,二姐夫不是一個好丈夫,而是一個惡魔!這才是真相。 其實,我也是在去年九月三十的晚上才知道的。在此之前,連我這個最親的妹妹,也一直以為二姐是幸福的。 那晚,二姐遭到二姐夫一頓拳打腳踢,他嘴里還惡狠狠地說二姐是一個不貞潔的人!二姐被他的污蔑震驚了,如夢初醒般才明白自己經常遭受冷暴力的真正原因在這里!這話對于已經六十多歲的二姐來說,簡直就是晴天霹靂!莫須有的罪名使她崩潰,人格的侮辱令她窒息!她決定離開這個惡魔,她不想經歷了這么久的精神摧殘,又要承受肉體折磨,她要反抗!于是她打通了我的電話,讓我接她走。 面對二姐和我,姐夫竟說出了更令人氣憤的話。他說他早就厭惡二姐了。還沒結婚時,得知我爸是肝病,就想悔婚,只恨自己優柔寡斷,沒能抵擋得住二姐的美貌和良好的人品,才委屈著自己娶了二姐。婚后,雖然二姐一直都很好,從未發現過不良行為,但是他卻按捺不住自己的猜想,總是對二姐疑神疑鬼。直到他們的二兒子出生不久,又不意中檢查發現了二姐和大兒子都患有乙肝,這就更加劇了姐夫的惱怒,他便一股腦地把所有的怨恨都歸結到了二姐身上,但他又不敢聲張,因為當時人們懼怕乙肝猶如洪水猛獸一般,所以這塊重重的“石頭”一直壓在他心里,成了心病。 二姐對此驚愕不已,繼而心如刀絞,欲哭無淚。心想,一個和自己一起生活了四十年的人,不但無情地嫌棄自己有乙肝,竟然還侮辱自己的老婆!怪不得都過去一年了也不給自己復查,原來是要放棄自己了。這日子還咋過?等死么?! 當晚,我接走了二姐。第二天就去復查了。不料,復查結論:肝癌晚期。令人十分震驚,不禁潸然淚下。二姐剛剛覺悟要與家暴抗爭,頃刻間,就沒有了抗爭下去的資本,身體垮了。現實太殘酷了!!! 接下來是不斷地住院治療。也許姐夫是良心發現,住院期間,他沒日沒夜地照顧著二姐,給二姐買她愛吃的所有東西,但是二姐已經對什么都沒了胃口,很快成了皮包骨,不日便含恨而終…… 面對人們的議論,我不能說出真相!因為我知道,一旦說出,就會成為爆炸性新聞,就會成為人們茶余飯后的談資,百口不一,各種猜測,杜撰,也會接踵而來,也就更沒有了真相,只能是面目全非!與其那樣,我寧愿自己默默承受煎熬,讓時間來沖淡那些不堪回首的記憶。我不想破壞二姐在人們心中的形象,也不想讓二姐走后還不得安寧。 辦完喪事后,姐夫得了一種怪病,每晚都徹夜難眠,人也急劇消瘦,姐夫還把二姐的遺照放大成一幅畫,掛在屋里,沒事就看著照片發呆。人們都說是姐夫過度思念亡妻,是重情重義的好丈夫。 人啊,且行且珍惜吧。世上沒有后悔藥! 我不知道,應不應該原諒這個害死二姐的惡魔? 我多想放下,卻怎么也放不下…… 我一直處在矛盾之中備受煎熬難以自拔…… +10我喜歡

他自己也沒想到:來北京,他會割草。 他是在那個初冬收完白菜來北京的。他沒想過來北京,盡管他兒子在北京工作接近二十年了。 他是個農民,家在一個農業大省。但是他已經沒有田地了,他所有的田地早已經變成開發區。他的田地和周圍幾個村子的田地被整合成幾個大片,分別被重新命名:六百畝、八百畝、九百畝……分給不同的開發商,或者建廠房,或者做房地產。他的白菜是他私自在閑置的土地上種的,看著土地閑著他心疼。他是分完他種的白菜之后來北京的,他把白菜分贈給村里的人。 是的,他從來沒想來北京。種地的時候沒想過,地沒了以后他也沒想來。他有一兒一女兩個孩子。兒子在北京的一家雜志社做編輯。女兒先去廣州打工,之后嫁在廣州。老伴兒早就是另一世界的人了。但他覺得守著自己的一畝三分地挺好的。土地被征之后,他還是愿意守著自己的家。 現在家沒了。他的宅基地也被征用了。和失去土地的心情一樣,他極不情愿。土地被征的時候他想,前幾年不是還豎起了“基本農田保護區”的金字大理石石碑么?怎么又成開發區了?他清楚地記得,“基本農田保護區”的標志換了又換。開始是用磚砌水泥抹的,漆寫的紅字。后來是鋼筋混凝土鑄的,字的筆畫是預留的凹槽。再后來就是光光凈凈巨大的大理石石碑了,就是他離開家時剛被推倒的那一面,金色的大字還閃著光。石碑一次比一次高大,一次比一次遠離縣城。 心里的疑問,他不知問誰。但他得響應國家的號召。他是家沒了以后來投奔他兒子的。 來北京后,他同兒子、兒媳、小孫子住在一起。在西南三環外的一個著名小區,十九層的一套三居房里。他感覺特別不習慣。他不是不習慣他的親人,他是不習慣他們住的高樓。在樓上住,他總覺得懸著,他總覺得離地太遠,他心里不踏實。 “還是挨著成片的地給我找間房住吧。”這句話成了來北京后他給兒子的見面禮。于是,他來北京不到兩個月就有了一個他滿意的、新的住處。 他的新住處靠近北京南五環,五環外的一個村莊的西南角。緊鄰一大片閑置的土地。他一眼就能看出,這里不久以前是一片菜地。畦壟的輪廓間,分明還有星星點點殘留的菜苗。殘墻、沒頂的蔬菜大棚上,還搭著橫七豎八的檁梁……他不明白,這么好的地怎么就閑起來了呢? “你是剛搬來的?”他聽到的是一句四川話。四川話他是不陌生的。隨著開發區的開工,這幾年他家鄉涌入許多外來建筑工人。外來人中居多的就是四川人。說話的是位六十上下的男人。那人個子不高,黑瘦的臉上滿是皺紋,胡子刮得非常干凈。 “恩,你是四川人?”他知道,但又不自覺地問。 “四川廣元的。我就住在那間屋子里。” 他住的,是緊挨著廢棄蔬菜大棚的一間紅磚房子。他順著這句四川話,看到廢棄大棚的另一頭兒也同樣有一間磚房。“進屋坐坐吧。” “你忙吧。剛搬來,還得好好收拾收拾。有空到那邊坐坐啊。” 兒子給他新買的床鋪、桌椅、櫥柜,電視機也是新的。但抵消不了房子的簡陋。而他說比兒子的樓房更舒服。讓他心里更舒服的是,他住的房子后面有一棵高大的楊樹。楊樹上有一個鳥巢。在這枝葉落盡的季節,鳥巢明顯得仿佛整個樹冠的核。他第一眼看見鳥巢的時候,就產生了強烈的歸屬感。他老家村前的小河邊,原來也是兩岸大樹。春夏,十里槐花香,十里柳絮飄。秋冬,清透的枝條清晰著一個個鳥巢。但現在,都被時間迷失了。連小河都被填平了大半,變成小區。沒填的那些,只剩下光禿禿的河溝,像平原的傷疤。 每周五下午,兒子一家都來這里看他。很多時候,小孫子會留在這里陪他兩個晚上。 “爺爺,我喜歡和你住在一起。” “你喜歡這里的地么?” “還有樹,還有成片的雪。在城里看到的,密密麻麻的都是高樓。爺爺,還是在咱老家好,一下子可以看到很遠。” 聽孫子這么說,他的心一停,嘴里哈哈笑著:“是呀,咱那里是一望千里的平原吶。” “爺爺,看見我爺爺了么?”四川味兒的普通話。說話的是個男孩子。 他猜出是鄰居的孫子。他走出來,向鄰居的門口看了看,看到一輛新的電動自行車:“都中午了,按說也該回來了。” “我回來了。孫子過來吃飯啦。”鄰居走近了。一只手里提著幾個方便袋。另一只手里,是一瓶二鍋頭。鄰居不回自己的房子,徑直來到他的屋里:“今天中午,我請你喝點酒。咱們是鄰居啦。” “嗨,你客氣。”說著,他把方便袋里的東西倒在盤子里。一份燒雞,一份豬頭肉,一份胡蘿卜涼拌藕片,一份炸丸子。 吃飯間的閑聊里,他知道:鄰居也剛來北京一年多,在環衛隊找了一份活兒做。鄰居家里的房子要給新修的高速路讓路,鄰居是等房子拆了之后來北京的。兒子兒媳在南三環的南郊冷庫打工。孫子在打工子弟學校上完初中,考不上家里的高中,北京的高中又不讓考,再說他們也不愿意把孩子一個人留在老家。現在男孩兒在一家餐廳學廚師。中午孫子是不回來吃飯的,只是今天停電,老板給他們放了半天假。 他喜歡田間秋后冒出來越冬的草,他更喜歡春天剛萌出的生機。他更不想辜負了春天,他不想辜負了他身邊這些閑著的土地:他想開出一點兒地來種些東西。但他放棄了。因為沒有水:附近沒有湖河,倒是有水龍頭,是廢棄的。 隨著季節的變化,他逐漸愛上這片土地上的草。這些柔嫩、新鮮、從土里長出的草,有著濃濃的,他久違了的味道兒。 他感覺北京的夏天與節氣沒什么關系。在他家鄉,季節與節氣的關聯非常明顯:比如“清明沒(mo)老鴰”,說的是清明時節麥子的高度;比如“芒種忙忙種”說的是有芒的農作物應時飽滿,農人正忙于第二季的播種;比如“立秋十八天寸草結子”,說的是秋天的植物都加緊成熟。在家的每個節氣,他都會享受到屬于那個節氣獨有的田園風光。在北京看不到農作物,他感受季節全憑他看見的草的狀態。因此,他覺得北京的夏天來得出奇地晚。 北京的夏天是從一場透雨開始的。只一場透雨,他的心就被青草洇綠了。他房子周邊的草,仿佛一夜間長高的。 對草,他的感情是復雜的。 在他生產隊的年代,一天出工掙八分工分之外,工余拔的草也可以換分。工分在那個年代是農民的命根,盡管工分很便宜。除了按時上工之外,拔草是主要的加分機會。因而那時他對草是含著深深的愛的,幾乎什么草他都喜歡,他喜歡不停割草的狀態,喜歡成筐成筐地背草。整筐的草壓在背上,他的心情是愉悅的。 飼養牲口不再是資本主義尾巴之后,他盡可能地養牛養羊。因為和他一樣養牛羊的人多,地里的草就顯得少。他就背著筐、拉著車,到離家很遠的地方找草。得夠牛羊現在吃的,還得準備充足牛羊越冬吃的。那時候的農民,夏秋家家戶戶曬草,秋冬每個宅院里都有草垛。那時候,每個村的大街小巷到處彌漫著干草的暖香。 草香滿村的年代,他正值青壯年。 土地承包到戶之后,幾乎每個夏天,他都天天跟農田里的草進行膠著的戰斗。每年多半時間的勞動,都用于除草。很多時候,為莊稼除草的同時也帶回喂牛羊的飼草。但他是不希望這樣的,他希望自己的莊稼地里,草長不大或者不長草。因為時代的發展,他放下除草這樣的勞動已有多年了,可他永遠不會忘記除草那樣累并且純凈的勞動。 這幾年,草不缺了。因為打工比飼養牲口收入又快又多,又比較省事,在農村又顯得比較時尚,他附近的村里沒幾家養牲口的了。因為村里比較年青一些的,都拉家帶口地外出打工經商了,村子近乎空村,連村里的街巷邊都長滿了深深密密的草。 如果說原來他對草有一些愛,那是生活的需要。在北京住了這么久之后,他發現他真的愛上了草。有時,他自己也吃驚:我對草怎么變得這么熱愛呢? “哎----!干嘛呢,你?” 他被面前突然的一句北京話嚇了一跳。他守著一小片干凈的土。這一小片土中間,有一棵剛剛伸展開的熱草秧。他正蹲在這棵熱草秧前,陷入一段往事,只把滿臉的笑留在此時的北京。 那是麥子飄香的季節。他家鄉的平原上,除了綠島似的村莊就是無邊的麥海。樹是綠的,麥子是黃的,天是藍的。年少的他,只把它們當做背景。他和一樣年少的她,一人一個背筐一把鐮刀,專心在麥子的間隙里尋找一小撮一小撮的欣綠。他倆比賽,比誰割得草的種類多。他把剛出的玉米苗、高粱苗也算進去了……她后來成了他兒女的媽。當然,兒女是他們后來的后來親自生的。 “沒做什么,我……”等他回過神兒,抬起頭答出這半句話,“嚇”他的那人已經走遠了。手里牽著一條黃毛小京巴,嘴里還嘟囔著:“這老頭兒,真有意思,還。” 水白子、香香草、谷谷莠、豬牙子、木锨頭、氣死驢、花臥單、牛耳朵、羊角子、萋萋芽、苦苦菜、婆婆丁……他心里叫著一個個草的名子,就看到一塊塊兒土地拼起來的平原。他家鄉的哪一塊土地生長哪一種草,他是清清楚楚的。他默念著這些熟悉的名子,就莫名地緊張。他見到這些刻在骨頭里的影像,心跳就加速。這些影像就是一棵棵草,堆垛成他卑微的一生。他朦朦朧朧的初戀是從草開始的,他的大半輩子是和草打交道的。草,已經根植于他的生命里。他甚至覺得,他就是一棵纖弱的小草。 他想鐮刀了。他很自然地想到鐮刀。他沒想割草有什么用處,他只想割草。他按耐不住心里割草的沖動。 他住的地方離郊區不算近,也不算太遠。他聽鄰居說郊區有的集市可買農具。他打鄰居那里問清楚了乘車來回的路線。 北京郊區的這個集市和他老家的差不多。有蔬菜雜糧區,有衣服鞋帽區,有寵物牲口區……一段接一段地順著大街擺開。賣農具的在整個集市的僻處。賣鐮刀的當然不專賣鐮刀。攤兒上擺著鐵鍬、鋤頭、木叉、麻繩、竹掃把…..后面的農用三輪車上還有雜七雜八的東西。 “現在買鐮刀的人不多嘍。”見他拿著鐮刀端詳,攤主遞上一支煙,點著。 “是呀,鐮刀的用處少了。原來,割草、割麥、割玉米,現在有除草劑、收割機。”他看到攤主樸實的衣著、憨厚的笑。 “用鐮刀的人也越來越少。年輕人誰還愿意種地呀?都上班去了。種地的,都是四十歲以上的人啦。” 聽著攤主的這句話,他只是頻頻地點頭。他點著頭,付了錢,把鐮刀放進他自己帶著的布兜兒里。 他買回一把鐮刀,還買回一個柳筐。 兒子的小汽車停在他的住處時,他正背著一筐草回來。孫子先下了車,跑過來:“爺爺,爺爺”地叫。兒子兒媳跟在后面。“爸?”看得出兒媳有些吃驚。兒子微笑著接過盛滿草的筐,放到地上,解開捆在上面的繩子,把草倒在地上,抖著攤開:“想家了?爸。” “嗨,閑著沒事兒。”他有點兒不好意思,他還沒想怎么跟兒子解釋。好在兒子沒有接著往下問。這是陽光燦爛的一天。 “看著青青的草,心里就是高興。”四川話。 “是呀,我就忍不住手。”他和鄰居站在門外的草堆旁說話。 “北京就不喜歡草,除非特意栽種的品種。否則,寧肯用除草劑噴死路邊的雜草,留一路枯黃。” “北京的環境還真好。我們家廢塑料袋滿天飛,地里、路邊、村里到處都是。我都不知道自己用過的廢塑料袋怎么處理,這玩意兒廢品站也不收。” “當然了,這里是首都。多少環衛工人呀。” 他租住的這間紅磚房子周圍的空地兒,就變成他的曬草場。他就又重新進入了干草彌漫的暖香。 “爺爺,你割這么多草做什么?” “這草香么?” “香。” “感覺怎么樣?” “我想睡覺也在草堆里。真舒服,爺爺。” 香。舒服。也是他享受的感覺。他想散著香味兒的草一棵一棵地緊挨著,就是老家村里的院子一家一家地緊挨著,就是他和他的鄉親們一個一個緊挨著。因而他有時間就斜倚在干草堆上,曬太陽或者吹風。曬太陽吹風,是他在家種地時,勞動的間隙經常的事兒。曬著太陽,或者吹著風的時候,他總是醉意蒙蒙的。 “爺爺。”川味兒普通話的問候讓他的醉翻了一下身。他看見男孩兒騎電動車過去了。男孩兒幾乎天天晚上回來的,今兒回來得早很多。男孩兒總是這樣:說話不多,但不失禮貌。 他還享受割草的快樂。常常,他手里割著草嘴里哼唱著他熟悉的曲調。常常,他手里割著草心里默想著一些往事。 “小青蛇!”他在心里驚了一下。這驚里面,迅速多了喜的成分。他原本是怕蛇的。他不見蛇,已經很久了。 也是少年割草時候。那次,他發現一叢茂盛的、他喜歡的草。他剛抓攏住一把草還沒下鐮,猛見一條黑底紅花兒的大蛇,從草間疾疾逃出。他下意識地丟下鐮刀,飛快地躲開。好久好久才平靜下心,過去拿回鐮刀。那叢草,他再也沒敢去割。但他從那開始知道了:蛇也是怕人的。他另一次在遠離村子的一個土崗上見到非常密集的蛇穴和一條條蛇蛻,更讓他明白了蛇對人群的回避。 “是啊,蛇都上哪里去了呢?”他因而納悶這么多年沒見過蛇。他好像突然喜歡蛇了。他停下割草,這次不是因為受到驚嚇。他目送著那條小青蛇消隱于深草叢中。 在北京他的住處,他磚房子的附近,他還見過黃鼠狼。那個午后,他正翻曬著一地攤開的草,意外瞥見一只黃鼠狼閃過他的門口,朝草垛后面跑去。因為草垛擋住了視線,沒看到它跑到了哪里。 黃鼠狼,在他老家叫黃鼬,迷信的人叫它黃大仙。早先在他家鄉一帶,是很常見的一種野生動物。偷雞、鴨、家兔,是它最惹人討厭的舉動。半夜雞叫,肯定是黃鼬來襲了。如果不及時起來驅趕,次日晨起必定見到家禽、家兔的尸體,或者發現禽、兔的數量減少。因而,黃鼬是十分令人厭惡的東西。 這只黃鼬讓他忽然想到,黃鼬在他老家似乎也消失好多年了。他開始覺得,黃鼬與他一樣是平原的一部分。他經常留意,試圖再見到那只黃鼬。而終于沒能見到。 在他的享受間,草垛一天天地高起來。一天天地,草垛成了這片空地的風景。 “爸,這草垛的香味兒好特別呀。” “爸,您是北京城里唯一的割草人。” “爸,您是北京城里最后的割草人。” 有時,兒子幫他翻翻曬在地上的草,幫他垛草垛。有時,兒子大半天大半天地陷在他的草垛里,抱著電腦工作。這時,他不答兒子的話。他很少和兒子說話。在老家的時候,他從沒給兒子打過電話。兒子打給他,他也顯得很冷的樣子,簡單幾句就結束通話。但他和兒子間有著天然的默契。他和兒子之間的親情,不需要用說話來維系、拉近或證明。就像相互挨著的兩棵草,只要相互挨著,暖烘烘的香就彌漫開來。 他的草垛不再長高的時候已是深秋。秋一涼,他意識到他很久沒見男孩兒了。鄰居也很久沒過來找他聊天了。 “在呀。”他帶著剛買來的熟菜肴和一瓶酒敲開了鄰居的門。 “哦,請進來。”鄰居顯得非常憔悴。他第一次看到鄰居滿臉花白的絡腮胡子。 他們擺好菜,剛剛端起酒杯鄰居就失聲痛哭起來。 原來前些天孫子下班回來,騎車不小心撞傷了鄰村的一老太太。老太太的兒女硬要他拿出三萬元錢才肯罷休。不然,不讓男孩兒離開。男孩的父母再去的時候,男孩兒失蹤了。半個月后,在比較偏僻的一個鐵路橋的橋洞里,發現了男孩已經腐敗的尸體,以及幾封寫給親人“以命抵債”、“愛爸爸媽媽爺爺姑姑……”的遺言。 那次,他和鄰居誰也沒喝酒,也沒吃菜。 鄰居講述之后,他們相對坐著,一夜只是抽煙。 這個深秋,他住的這個村子里沸騰起來。 這個村子被稱作棚戶區,舊房改造的工程馬上要開工了。這個村拆遷進行時。已經有房子被推倒了,已經有人得到成百萬、上千萬的拆遷安置補償款。當他聽到巨額補償款的時候,他想到老家的村民得到“天文數字”拆遷款的喜悅。這些巨額的補償款是什么呢?他想。他搖了搖頭。 他想起他兒子一本書的名子《村莊正徐徐走遠》。在老家的村里,在他那一代人里,他算是有文化的。他還曾是村里的支部書記。但他幾乎不看兒子寫的東西,他只記住了兒子這本書的名子。他不止一次想起這本書的名子。他的土地被占的時候他想起過,他的房子要拆的時候他也想起過。 他知道他在這里住不下去了。 這幾天,他總是有意地在路邊溜達。他見過有馬車從這條路上走過。這次,正好讓他截住一輛馬車。是趕著馬車賣冬棗兒的人。 “您買棗兒么?” “不,不。我想問問,你這馬吃什么?” “草料唄。” “正好,我這里有許多草。你要么?” “哦,草呀。您哪里來的草呀?呵呵,不要。” “我自己割的。一大垛干草。白給你。不收你的錢。” “不收錢也不要。待開發的土地這么多,哪里沒有草呀?”說著,“駕!駕!”地趕著馬車離開了。 在路邊等了三天,遇到七個趕馬車的小販。有賣蘋果的,有賣栗子的,但沒有一個愿意要他的草。 村里已經像剛剛經過大地震似的,瓦礫遍地了。幾臺挖掘機正在用新翻掘出來的土,覆蓋磚瓦的狼藉。 房東已經催他騰房:“村里說,你的草也不能再垛在這里。” “那怎么辦?” “您看著辦吧,燒了也行。” “燒了?”他一愣。 草垛終于燃燒起來。火光中,有他的兒子兒媳孫子,有他的鄰居,還有喜歡湊熱鬧兒的村民、路人。火光映亮了周圍的眼睛。他眼看著他的草在燃燒。他看到的,只是草的灰。 “火球!”看的人同時驚呼。幾個火球自草垛向幾個方向同時射出,遠逝。無聲地快。他的眼睛亮了一下:他隱約看出,其中一個火球裹著的,是他見過的那只黃鼬。 2011-12-13 【作者簡介】孫殿英,1968年生于山東高唐。有文學作品于《北京文學》《綠風詩刊》《詩選刊》《散文詩》《北京晚報》《山東青年報》《東方煙草報》《語文報》《大眾閱讀報》等報刊發表。聊城市詩人協會會員,新歸來詩人成員,旮旯詩社成員。暫住北京。 +10我喜歡

作者:阿信 女人提出離婚,男人沉默了一會,同意了。 兩人走向通往民政局的大街上,有一間餃子店。男人說: 領結婚證那天,你請我吃了一頓餃子;今天分手,我也請你吃一頓餃子。 他倆坐下,吃得正香,忽然桌子顫抖起來,天花板的吊燈也一晃一搖。有人大喊: 地震,快跑啊! 人們惶恐奪門而逃。男人卻把女人推到一個墻角,叫她蹲下。而他雙手撐著墻角,躬著身軀猶如一道巨無霸護衛著她。 幸好,地震輕微,有驚無險。 而她,已經淚流滿面。 這樣愛我的人,哪兒去找?不離了,回家! +10我喜歡

留言列表

留言列表